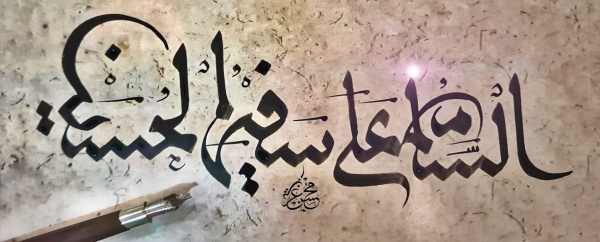

الإمام الرضّا عليه السلام و ولاية العهد

بسم الله الرحمن الرحيم

الإمام الرضّا عليه السلام و ولاية العهد

كلمة لولي أمر المسلمين حفظه الله تعالى

علينا الاعتراف بأن حياة الأئمة عليهم السلام لم تُعرف وتفهم بالشكل المطلوب والكامل، حتى أن مقامهم وموقعهم الجهادي في الحياة قد بقي مخفياً حتى عن الشيعة أنفسهم. وعلى رغم وجود آلاف الكتب الكبيرة والصغيرة، قديماً وحديثاً تتناول سيرة وحياة الأئمة عليهم السلام، فإن قسماً كبيراً ومهماً من سيرة أولئك العظام ما زال محجوباً بأستار الغموض والإجمال، كما أن الحياة السياسية لأبرز وجوه آل بيت النبوة التي امتدت لقرنين ونصف وكانت تشكل أهم مراحل تاريخ الإسلام ابتليت بكثير من المحققين والكتاب الذين كانوا ينطلقون في دراستهم من خلفيات مسبقة، أو من تقصير في التدقيق، أو أنهم أصلاً من ذوي الانحرافات، مع افتقارنا إلى التاريخ المدون والموثق لحياة الأئمة المليئة بالأحداث والتطورات.

إن حياة الإمام الثامن علي الرضا عليه السلام السياسية والتي استمرت عشرين سنة تقريباً من هذه الحقبة (القرنين ونصف) كإمام هي جديرة بالتحقيق والدراسة المعمقة وذلك لأنها كانت من جملة المحطات الحساسة والبارزة لتلك الحقبة.

والآن عندما ندقق النظر لنعرف ما هو أهم شيء لم تتم دراسته بالشكل المطلوب والمناسب في حياة الأئمة عليهم نجد أنه عنصر المواجهة السياسية القاسية والعنيفة، فمنذ بداية النصف الثاني من القرن الأول الهجري وحيث تحولت الخلافة الإسلامية بشكل واضح وفاضح إلى سلطنة بكل معنى الكلمة في جميع الجوانب وتبدلت الحكومة (أمانة الله) إلى حكومة متسلطة ملكية كانت المواجهة السياسية، لأهل البيت عليهم السلام تشتد وتتطور بأسلوب يتناسب مع الأوضاع والظروف المستجدة.

وهذه المواجهة كان هدفها الأساسي تشكيل النظام الإسلامي وبناء الحكومة على أساس مبدأ الإمامة، ومن دون شك كان أيضاً تبيين وشرح الدين من منظار أهل بيت الوحي، ورفع الشبهات ومواجهة الانحرافات، ونشر المعارف والأحكام الإسلامية، من جملة الأهداف المهمة لجهاد أهل البيت عليهم السلام.

لكن بعد الاطلاع على حركة أهل البيت نرى قرائن لا تقبل الشك تدل على أن جهاد أهل البيت لم يكن محدوداً وناظراً فقط لتحقيق هذه الأمور. بل نرى أن الهدف الأسمى لذلك الجهاد لم يكن إلا تشكيل الحكومة العلوية وبناء النظام الإسلامي العادل. فكل المصاعب والآلام والمرارات والتضحيات في حياة الأئمة وأصحابهم كانت في سبيل هذا الهدف. والأئمة، بدءاً من زمان الإمام السجاد، أي بعد حادثة عاشوراء، وصولاً إلى آخرهم، كانوا ينهضون لأجل تهيئة الأرضية اللازمة لتصبح على المدى البعيد مستعدة لتحقيق هذا الهدف (الحكومة العلوية). فعلى مدى الفترة الممتدة من حادثة عاشوراء إلى استلام الإمام الثامن عليه السلام ولاية العهد (140 سنة) كانت نشاطات أئمة أهل البيت والأحداث المتعلقة بهم دائماً من أخطر ما تواجهه أنظمة الخلافة المتعاقبة من خطر يهدد كيانها، وفي هذه المدة (140 سنة) تهيأت عدة فرص للتعبير عن أن جهاد التشيع ونضاله والذي يجب أن يطلق عليها اسم الثورة العلوية، اقتربت من تحقيق انتصارات كبرى لكن في كل مرة كانت تظهر موانع وعوائق تقف في طريق تحقيق الانتصار النهائي (إقامة الحكومة العلوية)، بحيث أنه غالباً ما كانت تتلقى هذه الحركات ضربات قاسية ومميتة وذلك من خلال الحصار والهجوم على المحور الأساسي والأصلي للثورة والذي يمثل شخص الإمام المعصوم عليه السلام.

فالإمام المعصوم في كل زمان غالباً ما كان يحاصر ويزجّ به في السجن أو يقتل. وعندما يصل الدور إلى الإمام الذي يليه، كان يواجه جواً شديد القمع مليئاً بالضغوطات والصعوبات إلى حد أنه كان يحتاج إلى فترة طويلة لتهيئة الأرضية من جديد. والأئمة عليهم السلام في هذا الخضم من المصاعب كانوا بفطنتهم وشجاعتهم يعبرون بالتشيع من هذه المحطات الصعبة والخطرة بسرعة وثبات، وبذلك لم يتمكن الخلفاء الأمويون والعباسيون من أن يقضوا على فكر الإمامة وتأثيره وفاعليته من خلال القضاء على شخص الإمام.

فبقى هذا الفكر وهذا الجهاد جرحاً عميقاً في خاصرة النظام، ومصدر تهديد يسلب من هؤلاء الخلفاء الراحة، ولمّا استشهد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مسموماً بعد سنوات أمضاها في سجن هارون، ساد جو من التوتر والضغط في جميع أرجاء السلطنة العباسية، وفي هذا الجو الضاغط يذكر أحد أصحاب الإمام علي بن موسى عليه السلام قائلاً:

"في الوقت الذي كانت الدماء تقطر من سيف هارون كانت براعة الإمام المعصوم حيث استطاع أن يحفظ ويصون شجرة التشيع من خطر الأحداث الجارفة، ويمنع تفرق أصحاب والده عليه السلام ويحافظ على حماستهم وروحيتهم".

وتمكن من خلال سلوك طريق التقية أن يحافظ على حياته التي كانت محوراً وروحاً لوحدة وتجمّع الشيعة وكذلك استمرت المواجهات الأساسية والصلبة من قبل خط الإمامة رغم قوة ونفوذ الخلفاء العباسيين في تلك المرحلة التي نعم فيها النظام الحاكم بجو من الاستقرار والثبات النسبي. حيث كان الخليفة العباسي في تلك الفترة أقوى وأقدر من أسلافه. مع أن التاريخ لم يستطع أن يحدد لنا بشكل واضح حدود ومعالم تلك الفترة من العشر سنوات لحياة الإمام الرضا عليه السلام في زمان هارون وما بعده من الخمس سنوات التي وقعت فيها حروب ونزاعات داخلية بين خراسان وبغداد ضمن السلطنة العباسية.

لكن عند التأمل والتدبر في تلك الفترة ندرك أن الإمام الثامن عليه السلام قام في تلك الفترة بنفس المواجهة الناظرة إلى المدى البعيد، والتي انتهجها أهل البيت في كل المراحل التي تلت حادثة عاشوراء ومضى للوصول إلى الأهداف نفسها. ولما فرغ المأمون في سنة 198هـ من حربه ضد أخيه الأمين واستولى على الخلافة من دون منازع، كان أول ما قام به وعمل عليه هو حل مشكلة العلويين وثورات التشيع، ولقد أخذ بعين الاعتبار تجارب أسلافه لتحقيق ذلك، وواقع هذه الحركة، والتي كانت تدل على صلابة هذه الثورة يوماً بعد يوم، وعلى عجز وضعف الأنظمة الحاكمة عن اقتلاع جذورها أو حتى تحجميها وإيقافها عن التكامل والنمو.

فالمأمون رأى أن قوة نفوذ هارون وسطوته التي وصلت إلى حد أسر الإمام السابع وسجنه لتلك المدة الطويلة ومن ثم قتله بالسم، لم تُجدِ نفعاً ولم تمنع التحركات السياسية والعسكرية والإعلامية والفكرية لتيار التشيع. فكيف به إذا أراد أن ينتهج هذه الطريقة. وهو لم يكن يتمتع بما تمتع به أبوه. فهو إضافة إلى الحروب الداخلية التي ابتلي بها بنو العباس وورث هو مخلفاتها وآثارها، كان يعاني من مشاكل كبرى تهدد السلطنة العباسية. ومن دون شك فقد كان من اللازم عليه أن ينظر بجدية إلى خطر ثورة العلويين، ولعل المأمون في تقييمه لخطر الشيعة على نظامه كان ينظر ببصيرة. لذا فهناك ظن كبير بأن الفترة الفاصلة والتي تقدر بخمسة عشر سنة أي من بعد شهادة الإمام السابع حتى ذلك اليوم الذي جعلت فيه ولاية العهد للإمام الثامن عليه السلام، بالأخص فرصة الخمس سنوات التي سادت فيها الحروب الداخلية، كان تيار التشيع أكثر جهوزية واقتداراً لرفع راية الحكومة العلوية. ولقد تنبه المأمون إلى هذا الوضع الخطر وهبّ لمواجهته من خلال ما كان يراه مناسباً بعد تقييمه لتجارب المواجهات السابقة. فقام بدعوة الإمام الرضا عليه السلام إلى مدينة خراسان وعرض عليه عرضاً ملزماً بتسلم ولاية العهد حيث لم يسبق في كل المراحل السابقة للإمامة أن حدث مثل هذا الأمر، وسنتحدث عنه بشيء من الاختصار. حيث أن ولاية العهد التي سُلمت للإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام والتي تعد تجربة تاريخية عظيمة كانت في حقيقة الأمر حرب سياسية خفية بحيث كان الانتصار أو الهزيمة فيها يمكن أن يحدد مصير التشيع. والطرف المقابل في هذه الحرب كان المأمون الذي تسلّح بكل إمكاناته وقدراته.

فالمأمون بحنكته وتدبيره ودرايته للأمور التي لم يسبقه بها أحد من أقرانه فكر بأنه لو انتصر في هذه الحرب وتمكن من تحقيق مخططه إلى النهاية، لكان من المؤكد حقق الهدف الذي سعى وجهد الخلفاء الأمويون والعباسيون لتحقيقه من بعد شهادة علي بن أبي طالب عليه السلام ولم يتمكنوا من ذلك. أي أنه كان استطاع أن يقتلع شجرة التشيع من جذورها. فهذا هو الهدف، ولكان استطاع أن يقلع تلك الشوكة التي كانت دائماً في عين الملوك الظالمين والطواغيت إلى الأبد. لكن الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام وبالتدبير الإلهي استطاع أن يتغلب على المأموم الذي مُني بهزيمة نكراء. مع أنه هو الذي جهز نفسه وأعدّ العدة لهذه الحرب السياسية. وهو لم يفشل في إضعاف التشيع أو القضاء عليه فحسب، بل أن السنة التي تسلم فيها الإمام ولاية العهد (201هـ) كانت واحدة من أعظم البركات التاريخية على التشيع. حتى أنها نفخت روحاً جديدة في نضال وكفاح العلويين. وهذا كله كان من بركات التدبير الإلهي للإمام الثامن عليه السلام وأسلوبه الحكيم.

ولقد كان للمأمون عدة أهداف أساسية من وراء دعوة الإمام إلى خراسان، أولها وأهمها تحويل ساحة المواجهات الثورية العنيفة للشيعة إلى ساحة التحرك السياسي الهادئ والذي لا يشكل خطراً. لأنه وكما ذكرت، فالشيعة لم يكونوا يعرفون التعب أو الملل في المواجهة ولم تكن ثورتهم لتقف عند حد.

هذه المواجهات كان لها خاصيتين:

الأولى: المظلوميـة.

والثانية: القداسـة.

حيث كانتا تمثلان عنصر قوة يعتمد عليه الشيعة لإيصال الفكر الشيعي –الذي هو نفس شرح وبيان الإسلام من منظار أئمة أهل البيت عليهم السلام- إلى عقل وقلب جمهورهم، بحيث أن كل شخص لديه أدنى استعداد كان إما أن يؤمن بهذا الفكر أو أنه يميل إليه. وبهذا الشكل صارت دائرة التشيع تزداد سعة وانتشاراً يوماً بعد يوم. ونفس المظلومية والقداسة اللتين كانتا الداعم لحركات النهوض والتحرر من ظلم الخلافة.

كان المأمون يريد أن يواجه هذا الاستتار الشيعي العميق والمؤثر دفعة واحدة، فأراد أن يحيّد الإمام من ساحة المواجهة الثورية وينقله إلى الميدان السياسي وأن يقضي بهذه الوسيلة على فعالية الثورة الشيعية والتي كانت تتكامل يوماً بعد يوم بفعل العمل السري والمركّز. وبهذه الطريقة يكون المأمون قد انتزع من الشيعة العلويين الخاصيتين المظلومية، والقداسة، اللتان تشكلان عامل نفوذ قوي لهم في الساحة. وذلك لأن قائدهم وهو الشخص العالي المقام عندهم قد أصبح في صفوف جهاز الخلافة فهو ولي العهد للملك المطلق العنان في التصرف في أمور البلاد، إذن فهو لم يعد لا مظلوماً ولا مقدساً.

وهذا التكتيك الذي قام به المأمون كان يأمل بواسطته أن يحوّل الفكر الشيعي إلى فكر مشابه لبقية الأفكار والعقائد والتيارات التي لها مؤيدون في المجتمع. فيخفف من وهجه وإشراقه ويخرجه من كونه فكراً معارضاً للنظام الحاكم وذلك لأن غالباً ما يكون مرفوضاً من الجهاز الحاكم ومخالفاً له يكون مرغوباً فيه عند الناس المستضعفين ومورد اهتمامهم.

هذا هو الهدف الأول من وراء دعوة الإمام إلى خراسان ومن ثم تنصيبه لولاية العهد.

أمّا الهدف الثاني فهو تخطئة الاعتقاد الشيعي القائل بأن الخلافة قد غُصبت من قبل الخلفاء الأمويين والعباسيين وإعطاء الشرعية لهذه الحكومات السابقة. فالمأمون كان يرمي بتعيين الإمام وليّاً للعهد إلى أن يثبت وبالقوة لكل الشيعة أن ادعائهم بغصب الخلافة وعدم شرعية الخلفاء الحاكمين (هذا الادعاء الذي كان دائماً يعتبر من ضمن الأصول العقائدية للشيعة) بأنه كلام لا أساس له. وأنه قد نشأ نتيجة الضعف والإحساس بالاستحقار. فلو كانت الحكومات السابقة غير شرعية ومتسلطة فبالتالي خلافة المأمون الذي هو خليفة لأولئك السابقين غير شرعية وغاصبة أيضاً. فكيف يدخل علي بن موسى الرضا عليه السلام في صفوف هذا النظام الحاكم ويقبل بخلافة المأمون؟ فهذا يعني أنها قانونية وشرعية ويترتب على هذا أن تكون خلافة الحكام السابقين شرعية أيضاً وليست غاصبة. وهذا الأمر ينقض كل ادعاءات الشيعة، وبذلك لا يكون المأمون فقط قد حصل على الاعتراف بشرعية حكومته وحكومات أسلافه، بل يكون قد قضى على أحد الأركان العقائدية للتشيع والذي يعتبر أساساً أن أصل الحكومات السابقة هو الظلم وغصب الخلافة. إضافة إلى نقض الفكرة السائدة والمعروفة عن زهد وعدم اهتمام الأئمة بزخارف الدنيا ومقاماتها، ويُظهر بأن الأئمة فقط في الظروف التي لا تصل فيها أيديهم إلى الدنيا -أي أنهم عندما يمنعون عنها- يلجأون إلى الزهد. بينما عندما تفتح أمامهم أبواب جنة الدنيا يسرعون نحوها، وحالهم في هذا حال الآخرين، فهم يتنعمون بالدنيا إن أقبلت عليهم.

والهدف الثالث للمأمون هو أن يجعل الإمام المعصوم الذي كان دوماً ركيزة المعارضة والمواجهة في جهازه الحاكم وكذلك بقية القادة والأبطال العلويين الذين يتبعون الأمام فيدخلون تحت سيطرة المأمون.

وهذا النجاح لم يتمكن أحد على الإطلاق أن يحققه لا من العباسيين ولا من الأمويين.

والهدف الرابع هو أن يجعل الإمام الذي يتملك العنصر الشعبي ويعد قبلة الآمال ومرجع الناس في كل أسئلتها من ضمن صفوف أجهزة الحكومة

وبذلك يفقد شيئاً فشيئاً الطابع الشعبي ويبني حاجزاً بينه وبين الناس حتى يضعف بالتالي الرابط العاطفي بينه وبين الطبقة الشعبية.

الهدف الخامس للمأمون كان أن يكسب سمعة معنوية وصيتاً بالوقار والتقوى

فمن الطبيعي عندها أن يمدح الجميع ذلك الحاكم الذي اختار لولاية عهده ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شخص مقدس وذو مقام معنوي، وفي المقابل يحرم أخوته وأبنائه من هذا المنصب. والمعروف دائماً أن التقرب من الصالحين والمتدينين من قبل طلاب الدنيا يُذهب ماء وجه الصالحين ويزيد من ماء وجه أهل الدنيا.

الهدف السادس كان باعتقاد المأمون أن الإمام بتسلمه لولاية العهد سيتحول إلى حامي ومرشد للنظام

فمن البديهي بأن شخصاً كالإمام بما لديه من تقوى وعلم ومقام لا نظير لها فهو في أعين الجميع من أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا قام بدور شرح وتبرير ما يقوم به جهاز الحكومة، سوف يأمن النظام من أي صوت مخالف، وبذلك أيضاً لا يستطيع أحد أن ينكر شرعية تصرفات هذا النظام. فهذا الأمر كان عند المأمون حصانة ووقاية لحكمه. فمن خلال الإمام يستطيع أن يخفي كل أخطاء وعيوب نظامه وحكومته ولم يكن ليخطر ببال أحد سوى المأمون، هذا الدهاء السياسي والحنكة والمكر، حتى أن الأصدقاء والمقربين من المأمون لم يكن لديهم علم بأبعاد وجوانب هذه السياسة. ويظهر هذا الأمر من خلال بعض الوثائق التاريخية، حتى أن فضل بن سهل الوزير والقائد والذي هو من أقرب الأشخاص لجهاز الحكومة لم يكن يعلم حقيقة خلفية هذه السياسة. وذلك حتى لا تتعرض أهدافه في هذه الحركة الالتفافية إلى أي نكسة.

وحقاً يجب القول أن سياسة المأمون كانت تتمتع بتجربة وعمق لا نظير له، لكن الطرف الآخر الذي كان في ساحة الصراع مع المأمون هو الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو نفسه الذي كان يحول أعمال وخطط المأمون الذكية والممزوجة بالشيطنة إلى أعمال بدون فائدة ولا تأثير لها وإلى حركات صبيانية. بينما المأمون الذي بذل كل جهوده وتحمل المصاعب من أجل مشروعه هذا، لا أنه فقط لم يحقق أي شيء من الأهداف التي كان يسعى لها، بل إن سياسته التي اتبعها انقلبت عليه. فالسهم الذي كان يريد أن يرمي به مقام ومكانة وطروحات الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أصاب المأمون بحيث أنه وبعد مضي فترة قصيرة أصبح مضطراً إلى أن يعتبر كل تدابيره وإجراءاته الماضية هباءً منثوراً كأنّ شيئاً لم يكن منها.

وفي نهاية المطاف عاد المأمون ليختار نفس الأسلوب الذي سلكه أسلافه من قبله وهو قتل الإمام. فالمأمون الذي قد سعى جاهداً لتكون صورته حسنة ومقدسة وليتصف بأنه خليفة طاهر عاقل، سقط في النهاية في الهوة التي قد سقط فيها كل الخلفاء السابقين له. أي انجرّ إلى الفساد والفحشاء ووسمت حياته بالظلم والقهر. ويمكن مشاهدة نماذج من حياة المأمون خلال 15 عاماً بعد حادثة ولاية العهد تكشف ستار الخداع والتظاهر عند المأمون. فكان لديه قاضٍ للقضاة، فاسق وفاجر مثل يحي بن الأكثم، وكان المأمون يحضر المغنيات أيضاً إلى قصره، وكان لديه مغنٍ خاص يدعى إبراهيم بن مهدي، وعاش مرفهاً مسرفاً حتى أن ستائر دار خلافته في بغداد كانت من الدّر.

بعد هذا العرض لسياسة المأمون، نتعرض إلى السياسة والإجراءات التي قام بها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام لمواجهة هذا الواقع..

فعندما دعي الإمام لينتقل من المدينة إلى خراسان من قبل المأمون نشر في المدينة جواً يدل على انزعاجه وتضايقه من هذه الخطوة بحيث أن كل شخص كان حول الإمام تيقن أن المأمون يضمر سوءاً للإمام من خلال إبعاده عن موطنه. ولقد أعرب الإمام للجميع عن سوء ما يرمي إليه المأمون بكل الأساليب الممكنة، فقام بذلك عند توديع حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند توديع عائلته وأثناء خروجه من المدينة، وبكلامه وسلوكه ودعائه وبكائه، كان واضحاً للجميع أن هذا السفر هو رحلته الأخيرة ونهاية حياته عليه السلام. وبناءً على ما كان يتصوره المأمون في أن يُنظر إليه نظرة حسنة، بينما يُنظر إلى الإمام الذي قبل بطلب المأمون نظرة سيئة، نرى أن قلوب الجميع ونتيجة لرد فعل الإمام الذي قام به في المدينة زادت حقداً على المأمون من اللحظة الأولى لسفر الإمام. فإمامهم العزيز عليه السلام قد أبعده المأمون عنهم بهذا الشكل الظالم ووجهه إلى مقتله.. هذه الخطوة الأولى للإمام.

وعندما طرحت ولاية العهد على الإمام رفض الإمام هذا الطرح بشدة.

ولقد انتشر في كل مكان رفض الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام لولاية العهد من قبل الخلافة، كما أن العاملين في الحكومة الذين لم يكونوا على علم بدقائق سياسة وتدابير المأمون قاموا وعن غباء بنشر رفض الإمام عليه السلام في كل مكان. حتى أن الفضل بن سهل صرح في جمع من العاملين في الحكومة أنه لم ير على الإطلاق خلافة بهذا القدر من المذلة، فالمأمون الذي هو أمير المؤمنين يقدم الخلافة أو ولاية العهد لعلي بن موسى الرضا وهو يرفض ذلك. ولقد سعى الإمام عليه السلام في كل فرصة تتاح له أن يبين أنه مجبر على تسلم هذا المنصب (ولاية العهد) ودائماً كان يذكر أنه هُدد بالقتل حتى يقبل بولاية العهد. وكان من الطبيعي جداً أن يصير هذا الحديث الذي هو من أعجب الظواهر السياسية متناقلاً على الألسن، ومن مدينة إلى مدينة، فكل العالم الإسلامي في ذلك اليوم وفيما بعد فهم أن شخصاً مثل المأمون حارب أخاه الأمين حتى قتله لأجل أن يبعده عن ولاية العهد ووصل به الأمر من شدة غضبه على أخيه أن قام برفع رأسه على الرمح وطاف به مدينة إلى مدينة. مثل هكذا شخص كان من الواضح أنه أجبر الإمام الذي لم يكن مبالياً بولاية العهد على أن يقبل بها وإلا قتله. وعند المقارنة بين عمل المأمون والإمام المعصوم نرى أن كل ما جهد من أجل تحقيقه المأمون ووفر في سبيله كل ما لديه كانت نتيجته عكسية بالكامل. هذه هي الخطوة الثانية للإمام.

أمّا النقطة الثالثة في سياسته عليه السلام والتي واجه بها سياسة المأمون، هي أنه مع كل الضغوطات والتهديدات التي مورست عليه، لم يقبل ولاية العهد، إلا بشرط الموافقة على عدم تدخله في أي شأن من شئون الحكومة من حرب وصلح وعزل ونصب وتدبير وإشراف على الأمور.

والمأمون الذي كان يعتقد أن هذا الشرط ممكن قبوله وتحمله في بداية الأمر، حيث يستطيع فيما بعد أن يجر الإمام عليه السلام إلى ساحة أعمال ونشاطات الحكومة، وافق على قبول شرط الإمام عليه السلام الذي ينص على عدم التدخل بأي شيء مهما كان، ومن الواضح أن قبول المأمون بهذا الشرط جعل خطته كمن يكتب على وجه الماء، فأكثر أهدافه التي كان يرمي إلى تحقيقها من وراء هذه الخطوة (تسليم ولاية العهد للإمام) لم تتحقق من جراء موافقته على هذا الشرط. والإمام عليه السلام الذي كان يطلق عليه لقب ولي العهد ويتمتع بسبب موقعه من إمكانات جهاز الحكم كان دائماً يقدم نفسه على أنه مخالف وعلى خلاف معها، فهو لم يكن يأمر ولا ينهي، ولا يتصدى لأي مسؤولية ولا يقوم بأي عمل للسلطة، ولا يدافع عن الحكومة، ولا يقدم أي تبرير لأعمال النظام. لذا كان من الواضح أن هذا الشخص الذي يُعتبر عضواً في النظام الحاكم والذي أدخل إليه بالقوة وكان يتنحى عن كل المسؤوليات، لا يمكن أن يكون شخصاً محباً ومدافعاً عن هذا النظام. ولقد أدرك المأمون جيداً هذا الخلل والنقص، فحاول عدة مرات وباستخدام أكثر الحيل مكراً ليحمل الإمام على العمل على خلافاً لما اشترط سابقاً، فيجر بذلك الإمام إلى التدخل في أعمال الحكومة ويقضي أيضاً على سياسة الإمام المواجهة والرافضة. لكن الإمام كان في كل مرة يُحبط خطته بفطنته وبراعته. وكنموذج على هذا الأمر يذكر معمر بن خلاد نقلاً عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن المأمون كان يقول للإمام أنه إذا أمكن أن تكتب شيئاً لأولئك الذين يسمعون كلامك ويطيعونك حتى يخففوا التوتر والأوضاع المضطربة في مناطق وجودهم، لكن الإمام عليه السلام رفض ذلك وذكره بشرطه السابق القاضي بعدم تدخله مطلقاً في أي من الأمور.

نموذج آخر مهم جداً وملفت وهو حادثة صلاة العيد حيث أن المأمون وبحجة أن الناس يعرفون قدر الإمام وقلوبهم تهفو حباً له، طلب من الإمام أن يؤم الناس في الصلاة العيد، رفض الإمام عليه السلام في البداية لكن بعد إصرار المأمون على طلبه وافق الإمام بشرط أن يخرج إلى الصلاة ويصلي بنفس طريقة النبي وعلي بن أبي طالب عليه السلام.

فلما استفاد الإمام من هذه المناسبة وانتهزها كفرصة جيدة لصالح مشروعه ندم المأمون الذي كان قد أصر على ذلك وأرجع الإمام من منتصف الطريق قبل أن يصلي، مضطراً بفعله هذا أن تتلقى سياسة نظامه المخادعة والمتملقة ضربة أخرى في صراعه مع الإمام عليه السلام.

النقطة الرابعة في سياسة الإمام عليه السلام أن استفادته الأساسية من مسألة ولاية العهد كانت أهم من كل ما ذكر، فبقبوله لولاية العهد استطاع أن ينهض بحركة لا نظير لها في تاريخ حياة الأئمة (بعد انتهاء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سنة 40هجرية حتى آخر عهود الخلافة الإسلامية)، ولقد تمثل ذلك بظهور ادعاء الإمامة الشيعية على مستوى كبير في عالم الإسلام وخرق ستار التقية الغليظ في ذاك الزمان، حيث تم إيصال نداء التشيع إلى كل المسلمين. فمنبر الخلافة العظيم الذي سمح للإمام باعتلائه مكنه من ان يتحدث بما لم يكن يقال طوال فترة 150 سنة إلا الخواص والأصحاب المقربين وذلك بالسر والتقية، فخطب بالصوت العالي ليصل ذلك لجميع الناس، فاستفاد من هذه الفرصة ومن هذه الوسيلة (منبر الخلافة) التي لم تكن متيسرة في ذلك الزمان إلا للخلفاء أنفسهم أو لمقربيهم من الدرجة الأولى. وكذلك أيضاً مناظرات الإمام التي جرت بينه وبين جمع من العلماء في محضر المأمون حيث بيّن أمتن الأدلة على مسألة الإمامة، وهناك أيضاً رسالة جوامع الشريعة التي كتبها الإمام للفضل بن سهل حيث ذكر فيها كل أمهات المطالب العقائدية والفقهية للتشيع، وأيضاً حديث الإمامة المعروف الذي قد ذكره الإمام في مرو لعبد العزيز بن مسلم، إضافة إلى كل ذلك القصائد الكثيرة التي نظمت في مدح الإمام بمناسبة تسليمه ولاية العهد وقسم منها مثل قصيدة دعبل وأبو نواس تعدّ من أهم القصائد المخلدة في الشعر العربي.

إن كل ما ذكرناه من الاستفادة الأساسية للإمام عليه السلام من مسألة قبوله بولاية العهد يدل على مدى النجاح العظيم الذي حققه الإمام في صراعه ضد سياسة المأمون.

وفي خطبته التي ألقاها من على منبر الحكومة أورد فضائل أهل البيت الذين ظلوا يُشتمون علناً على المنابر لمدة 90 سنة. فلسنوات طويلة لم يكن شخص ليجرؤ على ذكر فضائلهم، فعاد في زمانه عليه السلام ذكر عظمة وفضائل أهل البيت في كل مكان، كما أن أصحابهم ازدادوا جرأة وإقداماً من هذه الحادثة (ولاية العهد وخطبة الإمام الجريئة) وتعرف الأشخاص الذين كانوا يجهلون مقام أهل البيت عليهم السلام عليهم وصاروا يحبونهم وأحسّ الأعداء الذين أخذوا على عاتقهم محاربة أهل البيت بالضعف والهزيمة، فالمحدثون الشيعة أصبحوا ينشرون معارفهم التي لم يكونوا ليجرءوا قبلاً على ذكرها إلا في الخلوات -في حلقات دراسية كبيرة وفي المجامع علناً.

النقطة الخامسة التي قام بها الإمام تظهر عندما رأى المأمون أنه من المفيد فصل الإمام عن الناس، فهذا الفصل والإبعاد هو في النهاية وسيلة لقطع العلاقة المعنوية والعاطفية بين الإمام والناس، وهذا ما يريده المأمون.. ولمواجهة هذه الخطوة لم يكن الإمام يترك أي فرصة تمكنه من الاتصال بالناس إلا ويستفيد منها خلال تحركه ومسيره. مع أن المأمون كان قد حدد الطريق التي سيسلكها الإمام من المدينة وصولاً إلى مرو بحيث لا يمر على المدن المعروفة بحبها وولاءها لأهل البيت مثل قم والكوفة، لكن الإمام استفاد من كل فرصة في مسيره لإيجاد المودة ورابطة الحب بينه وبين أهل هذه المدن، فأظهر في منطقة الأهواز آيات الإمامة، وفي البصرة التي لم يكن أهلها من محبي الإمام سابقاً جعلهم عليه السلام من محبيه ومريديه وفي نيشابور ذكر حديث السلسلة الذهبية ليبقى ذكرى خالدة، إضافة إلى ذلك الآيات والمعجزات التي أظهرها. وقد اغتنم الفرصة لهداية وإرشاد الناس في سفره الطويل هذا. وعندما وصل إلى مرو التي هي مركز إقامة الخلافة كان عليه السلام كلما سنحت له الفرصة وأفلت من رقابة الجهاز الحاكم يسارع للحضور في جمع الناس. والإمام عليه السلام فضلاً عن أنه لم يحض ثوار التشيع على الهدوء أو الصلح مع جهاز الحكومة بل أن القرائن الموجودة تدل على أن الوضع الجديد للإمام المعصوم كان عاملاً محفزاً ومشجعاً لأولئك الذين أصبحوا بفعل حماية الإمام ومؤازرته لهم محل احترام وتقدير ليس فقط عند عامة الناس بل حتى عند العاملين وولاة الحكومة في مختلف المدن بعد أن كانوا ولفترات طويلة من عمرهم يعيشون في الجبال الصعبة والمناطق النائية البعيدة، فشخص مثل دعبل الخزاعي صاحب البيان الجريء لم يكن على الإطلاق يمدح أي خليفة أو وزير وأمير ولم يكن في خدمة الجهاز الحاكم، بل لم يسلم من هجائه ونقده أي شخص من حاشية الخلافة، وكان لأجل كل ذلك ملاحقاً دوماً من قبل الأجهزة الحكومية وظل لسنوات طوال مهاجراً ليس له موطن، فأصبح الآن يمكنه بوجود الإمام علي بن موسى الرضا أن يصل ويلتقي بمقتداه ومحبوبه بحرية، وأن يوصل في فترة قصيرة شعره إلى كل أقطار العالم الإسلامي، ومن أشهر وأبهى قصائده تلك التي تلاها للإمام عليه السلام حيث اشتهر بها، و التي تبين ادعاء الثورة الحسينية على الأنظمة الأموية الحاكمة.

حتى أنه وفي طريق عودته من عند الإمام سمع تلك القصيدة نفسها يرددها قطاع الطرق. وهذا يدل على الانتشار السريع.

والآن نعود لنلقي نظرة عامة على ساحة الصراع الخفي الذي بدأ المأمون بالإعداد له، ودخل فيه الإمام علي بن موسى الرضا للدوافع التي قد أشرنا إليها، والآن لنرى كيف كان الوضع بعد مضي سنة على تسلم الإمام ولاية العهد.

المأمون، وفي رسالة أمر تسليم الإمام ولاية العهد، وبعدة كلمات ومحطات كان قد مدح الإمام بالفضل والتقوى والإشارة إلى مقامه الرفيع والأصيل. بحيث أصبح الإمام خلال سنة بعد أن كان قسم من الناس لا يعرفون سوى اسمه (حتى أن مجموعة من الناس كانت قد ترعرعت على بغضه) يُعرّف عند الناس بأنه شخصية تستحق التعظيم والإجلال واللياقة لاستلام الخلافة، حيث أنه أكبر من الخليفة المأمون سناً وأغزر علماً وتقوى وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعظم وأفضل وبعد مضي سنة لم يكن الوضع على أن المأمون لم يستطع أن يكسب ود ورضا الشيعة المعارضين بجلب الإمام إلى قربه فحسب، بل أن الإمام قد قام بدور أساسي في تقوية إيمان وعزيمة وروحية أولئك الشيعة الثائرين.

وعلى خلاف ما كان ينتظره المأمون، ففي المدينة ومكة وفي أهم الأقطار الإسلامية لم يقذف الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بتهمة الحرص على الدنيا وحب الجاه والمنصب ولم يخبُ نجمه الساطع، بل على العكس من ذلك تماما حيث ازداد احترام وتقدير مرتبته المعنوية لدرجة فتح الباب أمام المادحين والشعراء بعد عشرات السنين ليذكروا فضل ومقام آبائه المعصومين المظلومين. وخلاصة ما نريد قوله أن المأمون في هذا الصراع فضلاً عن أنه لم يحصل على شيء فإنه فقد مكاسب كثيرة، وكان على طريق خسارة ما تبقى لديه.

بعد مضي سنة على تسلم الإمام ولاية العهد، وأمام هذا الواقع الذي أشرنا إليه، شعر المأمون بالهزيمة والخسارة. ولكي يعوض عن هذه الهزيمة ويجبر أخطاء سياسته وجد نفسه مضطراً. بعد أن أنفق كل ما لديه واستنفذ كل الوسائل في مواجهة أعداء حكومته الذين لا يقبلون الصلح. أي أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى أن يستخدم نفس الأسلوب الذي لجأ إليه دوماً أسلافه الظالمون والغادرون، وهو اغتيال الإمام المعصوم، لكن كان من الواضح عند المأمون أن قتل الإمام الذي يتمتع بهذه الموقعية العالية والمرتبة الرفيعة ليس بالأمر السهل. والقرائن التاريخية تدل على أن المأمون قام بعدة إجراءات وأعمال قبل أن يصمم على قتل الإمام لعله من خلالها يسهل أمر قتل الإمام ويحد من خطورته وحساسيته.

ولأجل ذلك لجأ إلى نشر الأقوال والأحاديث الكاذبة عن لسان الإمام كواحدة من هذه التحضيرات. وهناك ظن كبير بأن نشر الشائعة التي تقول أن علي بن موسى الرضا عليه السلام يعتبر كل الناس عبيداً له بهذا الشكل المفاجئ في مرو، لم يكن ممكناً، لولا قيام عمال المأمون بنشر هذه الافتراءات. وحينما نقل أبو الصلت هذا الخبر للإمام قال عليه السلام ما معناه: يا الله يا خالق السموات والأرض أنت الشاهد على أنه لا أنا ولا أحد من آبائي قد قلنا مثل هذا. وهذه واحدة من المظالم التي تأتي إلينا من هؤلاء القوم.

إضافة إلى هذا الإجراء كان تشكيل مجالس المناظرات مع أي شخص عنده أقل أمل في أن يتفوق على الإمام واحدة من هذه الإجراءات التي مارسها المأمون. ولما كان الإمام عليه السلام يتفوق ويغلب مناظريه من مختلف الأديان والمذاهب في كافة البحوث كان يذيع صيته بالعلم والحجة القاطعة في كل مكان، وفي مقابل ذلك كان المأمون يأتي بكل متكلم من أهل المجادلة إلى مجلس المناظرة مع الإمام لعل أحداً منهم يستطيع أن يغلب الإمام عليه السلام وكما تعلمون فإنه كلما كانت تكثر المناظرات وتطول كانت القدرة العلمية للإمام عليه السلام تزداد وضوحاً وجلاءً.

وفي النهاية يئس المأمون من تأثير هذه الوسيلة وحاول أن يتآمر لقتل الإمام كما تذكر الروايات من خلال حاشيته وخدم الخليفة، وفي إحدى المرات وضع الإمام في سجن سرخس (منطقة شمال شرق إيران) لكن هذا لم يكن لم يكن نتيجته إلا إيمان الجلاوزة والسجانين أنفسهم بالمقام المعنوي للإمام. وهنا لم يجد المأمون العاجز والغاضب أمامه في النهاية وسيلة إلا أن يسم الإمام وبنفسه من دون أن يكلف أي أحد وقام بذلك فعلاً.. ففي شهر صفر من سنة 203هـ أي تقريباً بعد سنتين من خروج الإمام عليه السلام من المدينة إلى خراسان وبعد سنة أو أقل من تسلمه ولاية العهد قام المأمون بجريمته العظيمة التي لا تنسى وهي قتل الإمام عليه السلام.